(「角川日本地名大辞典 (3) 岩手県」(1985.2.)より)

〔古代〕奥羽山脈の東麓に発して、花巻市西辺において北上川に注ぐ川に豊沢川というのがある。これを「遠胆沢川」の意味に解し、この方面を古代「遠胆沢」というふうに呼んだ名残りと考える説は、江戸期からあった。おそらくこの説は正しいので、古代は、和賀・稗貫方面は、「奥胆沢」の意味で、遠胆沢のように呼ばれていたのではなかったかと推定される。

続きを読む 古代・中世の稗貫郡と稗貫氏(「角川日本地名大辞典 (3) 岩手県」(1985.2.)より)

〔古代〕奥羽山脈の東麓に発して、花巻市西辺において北上川に注ぐ川に豊沢川というのがある。これを「遠胆沢川」の意味に解し、この方面を古代「遠胆沢」というふうに呼んだ名残りと考える説は、江戸期からあった。おそらくこの説は正しいので、古代は、和賀・稗貫方面は、「奥胆沢」の意味で、遠胆沢のように呼ばれていたのではなかったかと推定される。

続きを読む 古代・中世の稗貫郡と稗貫氏…広大な領域からなる盛岡藩には、通(とおり)という独特の代官統治区域が設けられていた。この通制度は領内総検地が進められた寛文6年(1666)から天和3年(1683)までの間に完成し、享保20年(1735)には領内10郡587ヵ村を33通に分割し、1通1代官所を原則として25代官所に整理したという。しかし、その後も新設・統廃合が行われ、25代官所に確定するのは寛政4年(1792)からである。…

(吉川弘文館「国史大辞典」【盛岡藩】より)

稗貫・和賀両郡には次の10通があったが、その内4通が複数郡にまたがっている。 続きを読む 通・とおり -近世の稗貫・和賀郡-

平成の大合併の一環として、平成18年(2006) 1月1日に稗貫郡大迫町と石鳥谷町が和賀郡東和町と共に花巻市に合併し、新制の花巻市が発足しました。そして両町は稗貫郡から当然に離脱し、稗貫郡に属する町村がなくなり、同郡は「消滅した」と言われます。

「稗貫郡が消滅した」とはどういうことなのか!? 続きを読む 稗貫郡消滅 -近・現代の稗貫郡-

(石崎直治著・発行「東十二丁目誌」(H2.2.28)より)

「村里は用地の開発により、用地は用水による」と云われるが、開拓の歴史を考える時、郷土の先人達が多くの困難と戦いながら、工事と取組み、築造し、管理し、修理を重ねながら長年代々にわたって受継がれて来ていることがわかる。

私達の村落は、北上山系と北上川の間に存在する集落であるが、南端にある猿ヶ石発電所から山麓にそうて北に進む時、2~300m間隔位に山から沢水が流れ落ちていることに気がつく、そしてそれぞれの沢には小さい俗に山田と称される不整形の水田が棚田となって耕作されている。その沢を登ると大ていはそこに昔使われたであろう堤が確認される。 続きを読む 東十二丁目の水利 – 堰以前 –

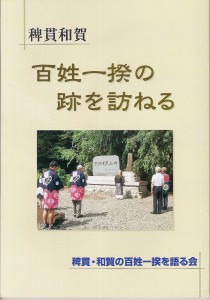

先日帰郷した際に、旧友のS君から「稗貫和賀 百姓一揆の跡を訪ねる」と題した本を貰いました。この本は「稗貫・和賀の百姓一揆を語る会」が昨年7月に出版したもので、地元・花巻の書店では週間ベストセラーの第一位になったことが何回かあったようです。

何故 「百姓一揆」をテーマにした本が今花巻で出版されたのでしょうか?

この会の金野会長が「はじめに」の中で次のように述べています。 続きを読む 稗貫・和賀、百姓一揆の郷

(及川 惇著「花巻の伝説-稗貫・和賀地方―(下)」(S58.1.30 国書刊行会)より)

南部藩の宿老、楢山佐渡の所領の中に、高木・東十二丁目(ともに花巻市矢沢)・更木(北上市更木)の三村があった。佐渡は、のちに、南部藩の秋田征伐の責任を一身に引き受けて、盛岡の報恩寺に刑死した人物である。

元治元年(1864)といえば、明治維新に先立つ4年前のことである。高木以下の3村は水田が比較的少なく、畑地と原野が多い所であった。そこで、楢山家では、この地域に新田を開発することを企画したものである。

平時であれば、もちろん歓迎されるべき事業である。しかし、当時は、天候の不順や洪水があって不作がつづき、減税や免税を訴えて、そちこちに百姓一揆が勃発していたころである。 続きを読む 高木・東十二丁目・更木、幕末の百姓一揆