[拡大地図]

(海音寺潮五郎著「平将門(上)」(S42.5.30 新潮文庫 か-6-1)より)

北上メノコ

陸奥に鎮守府がおかれたのは、奈良朝の神亀(じんぎ)・天平(てんぴょう)の頃であった。この時代、この地方は蝦夷の天地で、日本民族の完全な領土ではなかった。鎮守府は、この辺境地帯の総督府と前進基地とを兼ね設けられたのであった。

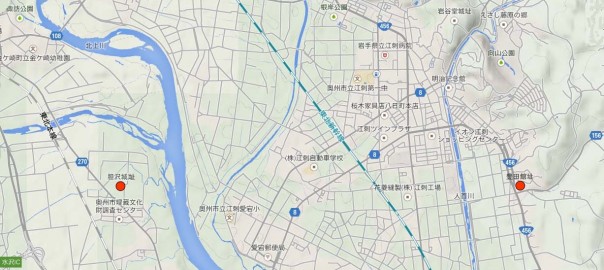

はじめ今の宮城県塩釜市の近くの多賀城に設けられたが、平安朝になって、胆沢に移された。今の岩手県水沢市佐倉河町がその故地であるという。

神亀・天平の頃から、この時まで七十年の間に、約二十五里だけ前進基地が進んだわけである。

その後、この小説の時代よりずっと後、奥州藤原氏がおこって鎮守府将軍となり、平泉にうつすまで、鎮守府はここにあった。

胆沢の鎮守府は、今胆沢八幡のある場所にあったという。北に胆沢川があり、東に北上川があって、その合流点に位置する形勝の地である。

下総の豊田からここまで百三四十里、二十日ほどもかかって、小次郎(将門)はついた。坂東ではまだ暑いさかりであったが、ここはもう深い秋であった。

意外に早い息子の帰りに、おどろきながらも、良将(鎮守府将軍)は喜んで迎えた。

小次郎は、事件のいきさつをすぐ父に話しておきたいと思ったが、早くも噂を聞き伝えた父の下僚等が挨拶におしかけて来て、そのひまがなかった。

良将は、体格も雄偉であれば、性質も豪快闊達な人物だ。それらの訪問者に、一々、「ようこそ、ようこそ。ありがとう、ありがとう。イヤ、おかげで、ごらんの通り、元気でかえって来ましたわい」

と答礼して、一人のこらず引きとめて、酒を出して歓待する。

この地に住む者で、酒のきらいなのは一人もない。盛んな酒宴となり、深夜までつづいた。

大人だけの、こうした酒宴は、小次郎には退屈なだけだが、自分の帰着を祝って集まってくれたのであってみれば、中座するわけには行かない。つまらなく坐っていると、一人の若者が、前に来てかしこまった。

「お盃をいただきとうございます」

この国信夫(しのぶ)の豪族の子弟で、自ら望んで鎮守府に奉仕している男であった。

盃をやると、おしいただいて乾した。にこにこ笑いながら言った。

「お退屈そうでございますな」

「ああ」

「面白いところへ御案内しましょうか」

あの時の貞盛の表情と同じであった。

小次郎は、座中を見渡した。宴は盛りで、お酌に出ている府に附属の女奴隷をからかってキャアキャア言わしている者、せい一ぱいのだみ声をはり上げて議論しているもの、唄をうたっているもの、喧騒をきわめていた。

「行こう。連れて行け」

といって、立上った。

誰にも気づかれずに、座敷をぬけて庭に出ると、若者は、

「府門の前で待っていて下さいまし。すぐまいりますから。お馬はいりません。誰にも気づかれないように願います」

と、言って、どこやらに消えた。

小次郎は、言われた通り、府門の前に出て待っていた。

五日の月は西の空に沈みかけて、おぼろな明りが、大きな府門の輪郭や、その前の広場を照らしていた。

ほろほろと酔いがまわって、いい気持であった。女の所へ連れて行かれるのだとは見当がついていたが、この前の時のような差恥はなかった。大人になったのだと、心うれしかった。

待つ間もなく、若者が来た。厨(くりや)からもらって来たのだろう、酒壷を抱いていた。

「失礼いたしました。さあ、まいりましょう」

若者の足は北上川の方に向っている。この方角には、川まで人家がないのだ。

「どこへ行くのか。川をわたるのか」

「そうです」

「舟は?」

「用意させてございます。実は、ひとりでまいるつもりで、用意をさせていたのでありますが、君があまり退屈げにしておわすので、おさそい申したわけです」

やがて北上川の岸に出る。月はここまで来る間に沈んでしまっていた。その上川の面には深い霧がこめている。なんにも見えない。霧の中から、水の音が聞こえて来るだけだ。さざめくような、つぶやくような、むせぶような。

若者は、葦原の中につづく細径を水べりまで行くと、口笛を吹き鳴らしだ。

すると、五六間上流の葦原がザワザワと鳴って、そこから、蝦夷語でなにやら言った。若者も蝦夷語で返声した。葦原の中では、また蝦夷語でなにか言っていたが、すぐ、一隻の小舟が漕ぎ出して来て、水ぎわによせた。

暗いし、霧の中のことではあるし、くわしいことはわからないが、舟には蝦夷人が一人、擢をあやつっていた。

「さあ、お乗り下さい」

若者が、小次郎をのせて、自分ものりこむと、漕手はふところから椀をとり出して、若者の前につき出した。

「ハッハハハハ、御持参か。御用意のよいことだな。しかし、一ぱいだけだぞ」

若者は、高笑いしながら念をおして、壷の酒をついでやった。

蝦夷人は、一息にあおりつけ、タンタンと舌鼓打った後、漕ぎ出した。

北上川は大河だが、流れは至ってゆるやかだ。ゆっくり漕いで霧の中を進んだが、ほんのしばらくで、向う岸についた。

「早かったな。ホラ、もう一ぱい」

若者は、また酒をついでやって、なにやらボシャボシャとささやいた、舟をすてて、広い青田の中につづく道を七八町進むと、ずっと前方にチラチラと灯影が見えた。かすかな灯影だが、十五六かたまっていた。部落であることは間違いなかった。川のこちら側には、小さい部落がいくつも散らばっている。小次郎は、府城の物見櫓から、いつも見ている。遊びに来たこともしばしばある。しかし、どの部落かわからなかった。

府城の位置がわかれば見当がつくはずとふりかえってみたが、暗と霧にさえぎられて、なにもみえなかった。

やがて、その部落に近づくと、犬が吠えはじめた。最初一匹だったのが、次々に吠えて、しまいには全部落の犬が気が狂ったように騒ぎ出した。はじめて、蝦夷人の部落なのだと、見当がついた。狩猟がすきで、男という男が一人のこらず狩りをせずにおられないため、蝦夷人の家には必ず犬を飼っているのだ。

蝦夷人では興味がなかった。酔いもさめかけていた。

「おれはもうかえりたくなった。眠い」……

と、小次郎がいうと、若者は少しあわてた。

「もうすぐでございます。ほんのしばらくで」

と、なだめて、ピーと口笛を吹いた。すると、あれほど吠えたてていた犬共がピタリと鳴きやんだ。クンクンと、不平らしくつぶやきはしていたが.吠えるのはやめた。

「そなた、いつも来るのか」

「はあ、まあ……」

若者はニヤニヤ笑った。

部落に入った。屋根も、壁も、草で葺いた、小さく、低く、粗末な家が、まばらに点在して出来ている部落だ。それらの家々の側には、必ず犬がいて、二人にうなった。吠えられないのを残念がっているようであった。

若者は、部落の中ほどの家の前に立って、蝦夷語で訪(おとな)いを入れた。待ちかねていたように、入口にかけたムシロをかかげて、一人の蝦夷人が出て来た。…

…しかし、これほどの手だても、なんの効果もなかった。(良将は)一日一晩昏睡をつづけて、次第にいびきの声が低くなって行ったと思うと、風の吹きおちるように呼吸がたえた。

目の回る忙がしさがつづいた。

おびただしい弔問客の応対。気受けのよかった良将には、豪族らはもちろん、蝦夷人の部落部落からも弔問に来て、ひきもきらなかった。国許(もと)、京都、国府等への報告。僧を呼ぶこと。この近くには寺がないので、それのある多賀城まで迎えを出さなければならなかった。

五日の後、葬送(おく)りをして、遺体を荼毘(だび)に附した。この遺骨をたずさえて故郷にかえり、そこで改めて本葬を行うつもりであった。出発の前日、小次郎は若者の家でサムロに逢って、別れをつげた。父の発病以来ずっと逢っていないサムロであった。

サムロは別れの覚悟はちゃんとついていると言ったが、その口の下から、

「こんなに早く、こんなに早く、あまり早すぎる。まだ一年にもならないのに」

と、涙をこぼした。

あわれであった。泣きはしなかったが、小次郎も胸がせまった。

小次郎は、前にサムロがほしがっていたが、父からもらったものなのでやれなかった螺鈿鞘(らでんざや)の刀子(さすが)をあたえた上、あとから、砂金や巻絹を、多量にとどけた。出来るだけ幸福にしてやりたいのであった。

[補足]

(1) これは小説、海音寺潮五郎の創作です。

史料で確認できるのは将門の父・良将(良持)が鎮守府将軍であったことのみ。その在任期間や実際に胆沢に下ったか否かもはっきりしないようです。まして将門が北上川を見たかなどについては何も分りません。

(2) 北上川を挟んで胆沢城跡の反対側、北上川の東方4kmのところに豊田館跡(とよだのたちあと)があり、奥州藤原氏の祖・藤原清衡(1056年生)が生れ育った所とされています。一方、将門の本拠は下総国豊田郷。この「豊田」に何か繋がりがあるのだろうか?…と思って、少し調べてみましたが、なさそうですね!

(3) 藤原清衡は藤原秀郷(俵藤太)の子孫とされていますが、秀郷は承平天慶の乱で平貞盛らと共に将門(940年没)を討伐した張本人です。

…などと、北上川の岸を離れて、歴史のジャングルに迷い込んでしまいました。

(2014.9.15掲)