私が流山市富士見台に引っ越してきてほぼ50年が過ぎた。しかし今以て地元の人と交わることもなく、エトランゼ気分が抜けないと言うか、当地について知らないことが多い。

例えば「新川」、近所には「新川小学校」とか「新川農協」とか「新川耕地」など、「新川」という呼称が散見される。この「新川」とは何か? 町名や字名にはないようだ。

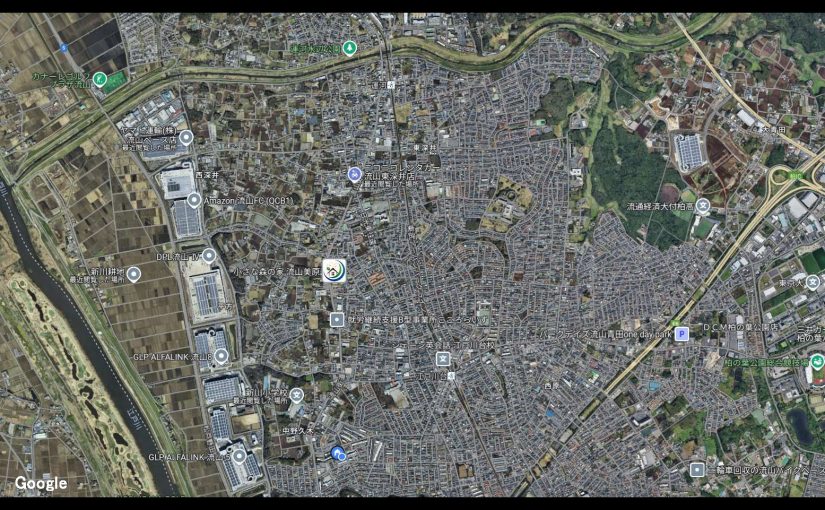

調べてみると明治から昭和にかけて「新川村」があったとのこと。そして「新川」は江戸川に由来するらしい。本稿ではこの「新川村」にフォーカスしてみたい。(上掲の写真は旧・新川村の現況)

「千葉県の地名」(注1)によれば :-

明治11年(1878)の郡区町村編制法をうけ葛飾郡は東葛飾郡となる。同22年の町村制により、南西部の江戸川沿い6ヵ村が流山町、南東部18ヵ村が八木村となり、北部17ヵ村と上花輪村(現野田市) の飛地が合併、 新川村に統合された。同28年県郡界の変更があり、江戸川を境界として対岸西方に飛地になっていた新川村大字深井新田・平方新田・中野久木・北・小屋・上新宿・ 南および流山町大字三輪野山の各一部は埼玉県北葛飾郡三輪野江村(現吉川市) に、流山町大字加・流山の各一部は同郡早稲田村(現三郷市) に編入され、逆に同村岩野木の一部を流山町に編入した。

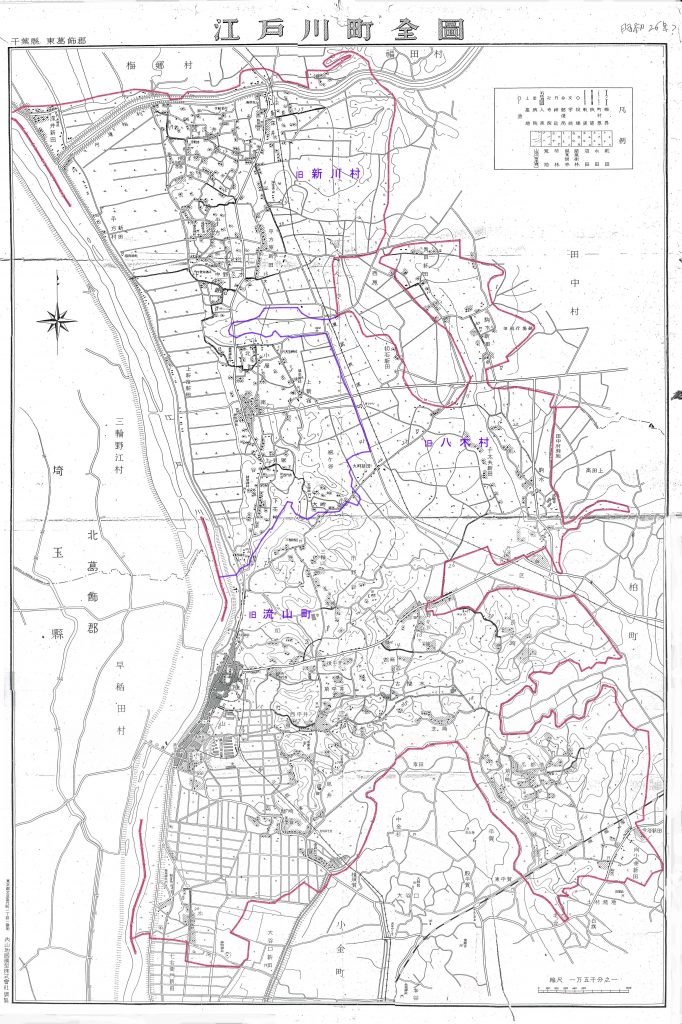

昭和26年(1951) 流山町・八木村・新川村が合併して江戸川町が成立、翌27年流山町と改称、同42年市制を施行した。同44年、柏市中十余二・十余二との間で一部境界の変更があり、ほぼ現在の市域が確定する。

「流山市史 通史編Ⅱ」(注3)には次のようにある:-

新川村の誕生

新川村は深井新田、 西深井、東深井、平方、平方村新田、平方原新田、 中野久木、 北、小屋、上新宿、 上新宿新田、南、上貝塚、 桐ケ谷、 谷津、 大畔、 下花輪の 17字(あざ)から作られたが、実質的には平方連合戸長役場と桐ケ谷連合戸長役場(注)の大半が合併したものである。発足当時の戸数は646戸、人口は3943人を数えていた。

なお、新川村域では、 明治10年代に村落の飛地( 下花輪村と北村が錯綜していた) をめぐって整理された記録があるが、繁雑となるため本稿では割愛する。村落成立の経緯は『合併を要する事由(『郡制告別記念郡治要覧』) 』によれば、

《此村々はいずれも資力不充分にして、独立自治の目的を達するを得ざるに付今其地形民情に従ひ之を合併して有力の一村たらしめんとす、右は各村共概ね農業を事とし生活の情態異ならず、又学区は〔中略〕町村制実施の上は其区域を改め自治区と同一にする見込なり、又用悪水路溜池の如きは従来村々限り修築保存し唯用悪水路溜池の内深井新田、西深井村、平方村、 平方村新田、 中野久木村、北村、小屋村、南村、谷村、 桐ヶ谷村、 上貝塚村、下花輪村は今上村外7ヶ村と修築保存の関孫を有するものありと雖も是等は姑 旧慣に従うを以て便利とす、 又上花輪村より平方村内に孕在せる飛地は之を組替るを以て便利とす、而して本按合併は関係村々に於て異議なき所なり》

とあり、 流山町と同様に水系(今上落普通水利組合) が大きな母体となっての新村設立であったことが判る。

村名の由来は『新村名選定の事由(『郡制告別記念郡治要覧』) 』によれば、

《此村々は多少優劣なきにあらずと雖も民情旧村名の内其ーを存するを欲せす。又之を参互折衷せんとするも15ヶ村の多き選択に便ならす、依って江戸川開鑿以来該地方を新川と称し商業其他総て新川の称を以て為し来れる慣習あるを以で本名を附す》

とあり、 核となる村が存在しなかったため、 新しい名称を附したことが判る。

新川村役場は、中野久木の円頓寺を仮役場に業務が始められたが、後に現在のJA流山市新川支店の場所に新築された。

[蛇足]

▪ 今後しばらく「東葛飾」を探って見ようと思っている。このシリーズにタイトルを付けたいのだが、何とするか? 「東葛研究」はおこがましい、「東葛散歩」では軽すぎる。そこで思い至ったのが「東葛探遊」。「探遊」は辞書にはない用語である。

これまでに投稿した次の2編もこのシリーズに含めることにした。

① 利根運河のビリケンさんと新四国八十八ヶ所

② 利根運河会社支配人・森田繁雄の足跡

▪ 「東葛探遊」のテーマとして頭に浮かぶのは、今のところ…

江戸川と利根川 (変流)

利根運河 (舟運と鉄道)

小金牧と周辺の村落 (幕府領・旗本領・藩領)

日光東往還 (日光街道の脇往還)

野田と流山 (味噌・醤油・味醂)

関宿と矢切の渡し (股旅演歌)

人物については、森田繁雄と井崎義治・現流山市長以外思い当らない。今後探ってみたい。

[補足]

(注1) 「千葉県の地名」:日本歴史地名大系 12(1996 平凡社)

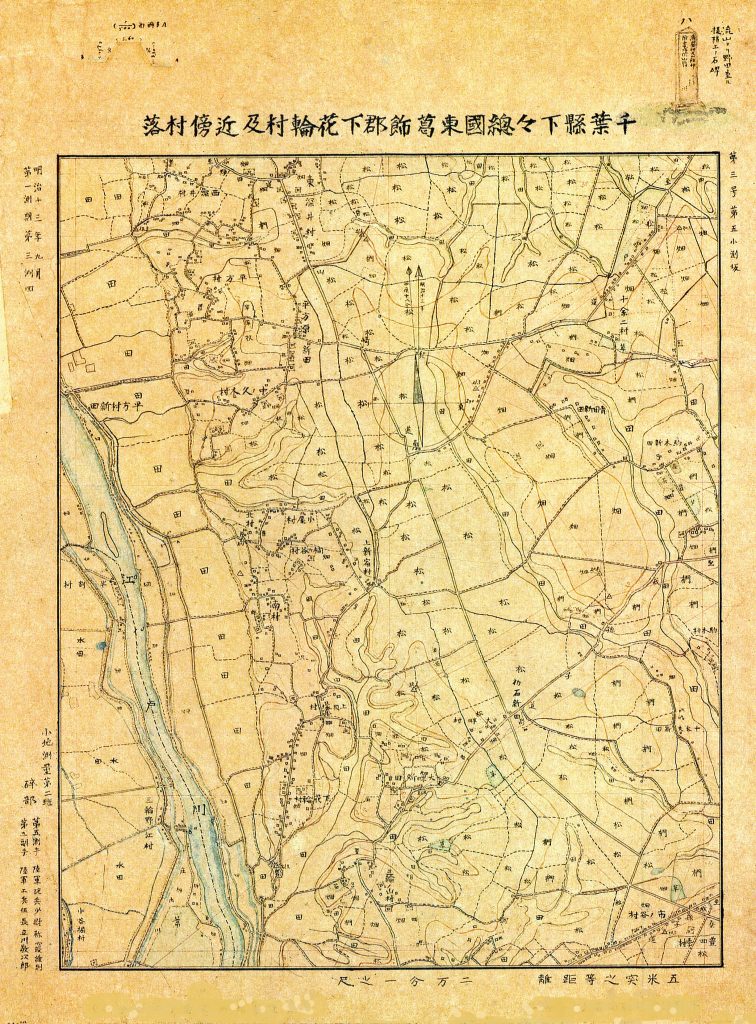

(注2) 第一軍管地方2万分1迅速測図原図復刻版(明治13~19年)

(注3) 「流山市史 通史編Ⅱ」:「第5編 第3章 近代政治の確立」

(2025.4.5掲/4.20改)