(石崎直治著「古稀の回想」(1982.8.15 非売品)より)

□ □明治43(1910).8 日本、大韓(韓国)を併合、朝鮮と改称

□ ■明治45(1912). 3.15 (0才) 出生

□ □明治45(1912).7.30 明治天皇薨去(61才)、大正と改元

幼き日

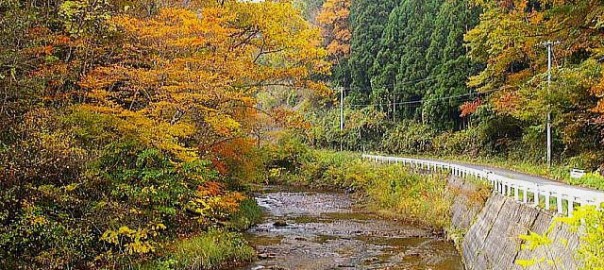

静かな村里、緑豊かな山に近く、はるか西の彼方には奥羽山系がくっきりと空を画し、曲りくねった道路の両側には大小さまざまな形をした田圃が並び、その間を縫うように小川が流れ、鮒や鰭をはじめ水に住む虫達が、きれいな水の中を思う存分泳ぎ廻り、水草も流れに逆らわずのんびりとゆれ動く。

そうした中に、大きな家、小さな家が点在する。私はその小さな萱ぶきの家に生を受けた。明治も末、四十五年三月である。

近くに老杉の大木に囲まれた神社(注1)があり、天照皇太神、住吉宮、山祇社と三つの社殿があって、秋のお祭りには家のすぐ前に長い幟が立てられ、終日ギーッ、ギーッとなっていたっけ。 続きを読む 石崎先生の誕生から応召まで