2022年! 今年も明けて早ひと月が過ぎ、2月になってしまいました。

「賀春」ならぬ「賀立春」と言ったところです?!

私の今年のテーマは…「「東十二丁目誌補解」の出版」と「終活の本格化」としてみました。

「東十二丁目誌」註解 (web版)

2016年の正月に、「今年の初夢は、「石崎直治著『東十二丁目誌』註解」を書くこと。完成目標は、『東十二丁目誌』発刊30周年に当たる平成32年(2020)、遅くとも私が80才になる翌33年。」と書きました。そしてグズグズしているうちに「平成33年」が終ろうとしています。

まだ気になる所が諸々残っていて「完成」とは言い難いのですが、「『東十二丁目誌』註解 (web版)」として公開することにしました。来年はこれに手を加えつつ、「印刷版」を仕上げたいと思っています。

続きを読む 「東十二丁目誌」註解 (web版)そして朝鮮系の人々

前々回にツングース系ナナイ人、前回は台湾人について書いたので、今回はついでにと言っては何だが、朝鮮系の人々を取り上げてみようと思う。

ここでまず難しいのが「朝鮮系の人々」を何と呼ぶか?素直に考えれば「朝鮮人」なのだが、私には何か憚られるものがある。今の若い人にはそんなことはないのかもしれないが、戦後育ちの私には「朝鮮人」という用語には何かしらの差別感・偏見が染みついているように感じる。そんな訳で本稿では引用する場合を除き「朝鮮人」ではなく「朝鮮系の人々」にしようと思う。

演歌から台湾を考える

タイトルの「演歌」は丁寧に記すと「台湾で台湾人によって演奏される日本の演歌」という意味です。

日本が台湾にコロナワクチンを贈ったことなどから、最近日台関係が注目されているようですが、私は昨年から「台湾で台湾人によって演奏される日本の演歌」にはまっています。昨年は主にサックスなどの演奏をよく聞いていたのですが、今年に入ってからは台湾人が歌う日本演歌を聞くことが多くなりました。。

なめとこ山からデルス・ウザーラを想う

「なめとこ山」は私が20年以上通う蕎麦屋の店名です。帰省するたびに一度は出かけ、野菜天ざるを肴に焼酎のロックを飲むのを楽しみにしてきました。もっとも最近になって「車で来たでしょう!」とか言われて、飲ませてもらえないこともありますが。

この店は宮沢賢治記念館の登り口にあるので、「なめとこ山」という店名は賢治に何か関係があるのだろうと思っていましたが、あまり気にせずに過ごしてきました。

今年の春になってこのブログに「私にとっての宮沢賢治」と題する記事を書いたのですが、その時に「なめとこ山」についても調べてみると…

賢治の作品の中に「なめとこ山の熊」という童話がありました。

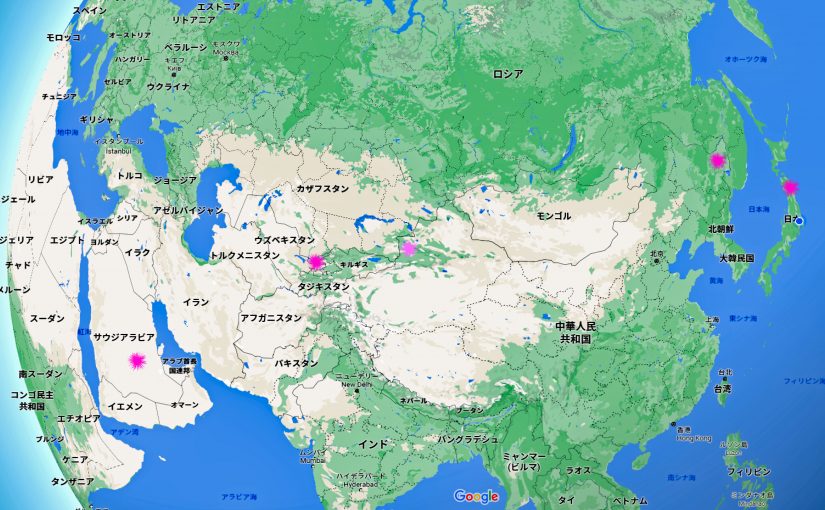

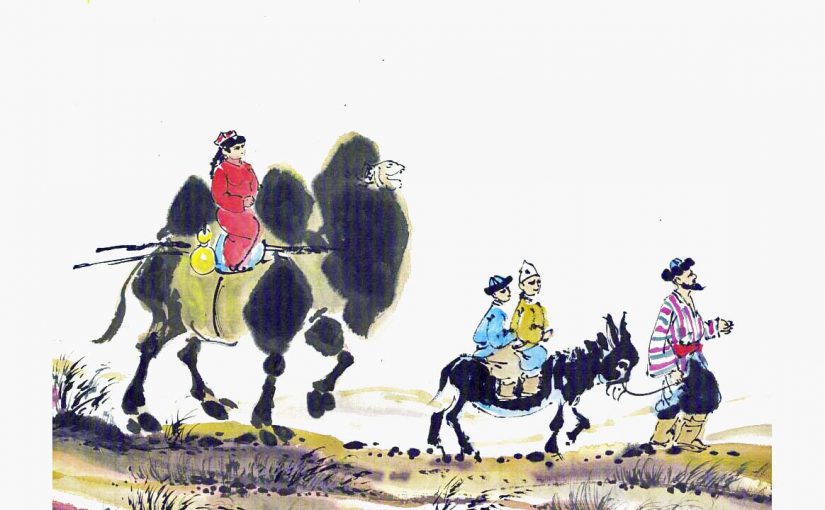

ウイグルとは何か

日本ではこれまで「ウイグル」に関して報道されることはあまりありませんでしたが、最近ではテレビや新聞などメジャーなメディアでも取上げられるようになっています。しかしその内容がウイグルの不運・不幸に関するものばかりであり、本当に残念でなりません。

私は、10年以上前のことですが、新疆ウイグル自治区を4~5回訪れ、また文献を漁ってはブログ(注1)で紹介していた時期がありました。本稿ではこの記事の中の一編を若干加筆して転載します。