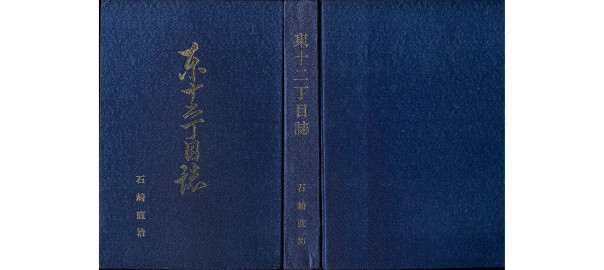

「東十二丁目誌」に「満海坊」が5ヶ所に出てきます。いずれも島の開拓者として登場するのですが、この開拓はどこをいつ頃に行われたものなのか。そして満海坊とは一体どういう人物だったのか? 拙(つたな)い考証を試みます。

東十二丁目誌には次のように述べられています。

(1) 「第3章 古代」の「村の開拓」の中に、「弘仁元年(810)満海坊なるもの、島邑(むら)開拓記念として熊野神社を草創し、新米を供えて旧九月十五日祭典を行ったと由緒が伝えられている。」とあります。 続きを読む 「東十二丁目誌」註解覚書(3) -満海坊-