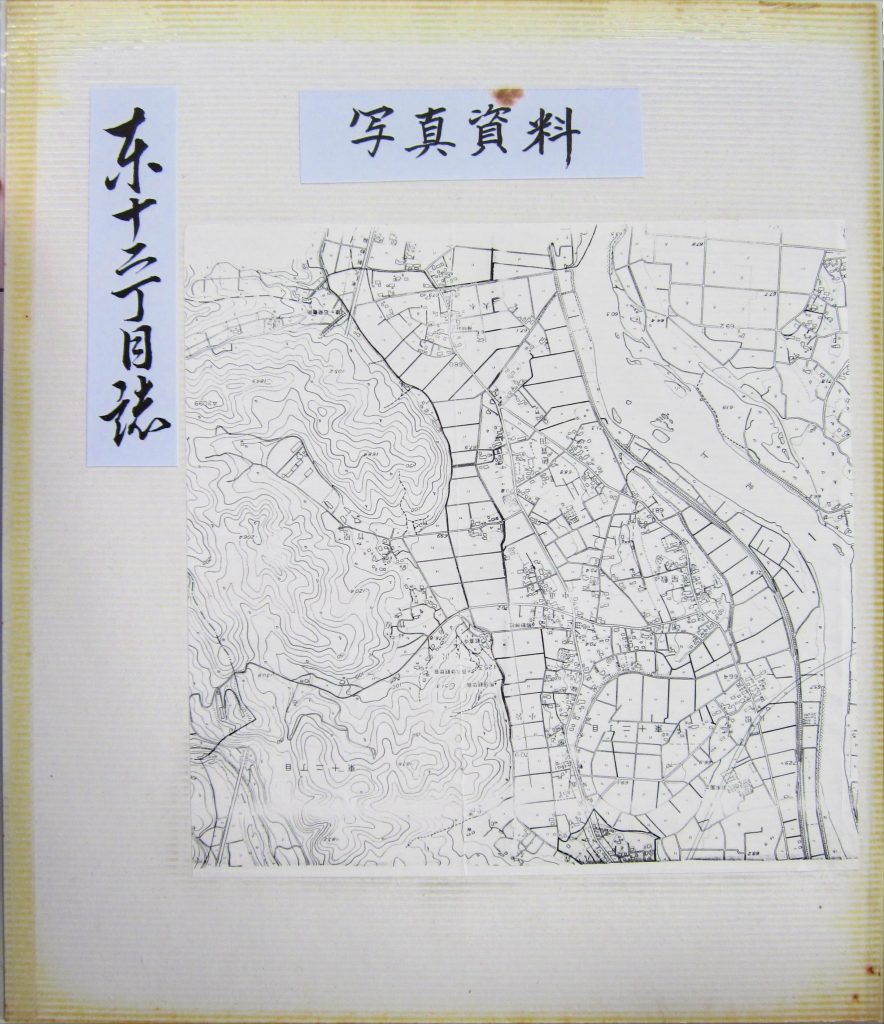

石崎直治著「東十二丁目誌」(H2.2.28 同人発行)の最後の2章である「第9章 現代(戦後)」と「第10章 郷土の先人」を概観する。

第9章と第10章は夫々31ページと11ページを占めるが、「東十二丁目誌」全390ページの8.5%と2.8%に過ぎない。

第9章 現代(戦後)

第1節 戦後処理から民主的再建へ (概説)

本節では昭和20年のポツダム宣言受諾から昭和末期の高度成長期終焉までをごくごく簡潔に要約しているが、東十二丁目や矢沢村への言及はない。

終戦時の東十二丁目の動きなどを知りたいところであるが、資料がなかったためか何も記されていない。

当時著者は出征中で、中国湖南省の洞庭湖上で終戦を迎えた。東十二丁目に帰還したのは昭和21年6月であった。(注1) 続きを読む 「東十二丁目誌」註解覚書:現代概観