「東十二丁目誌」の「第6章 村の民俗」/「第6節 民間信仰」の中で、「講」について述べられている。近世から近代そして現代まで続いた宗教上の講、8講について解説されているが、その一つが「伊勢講」である。

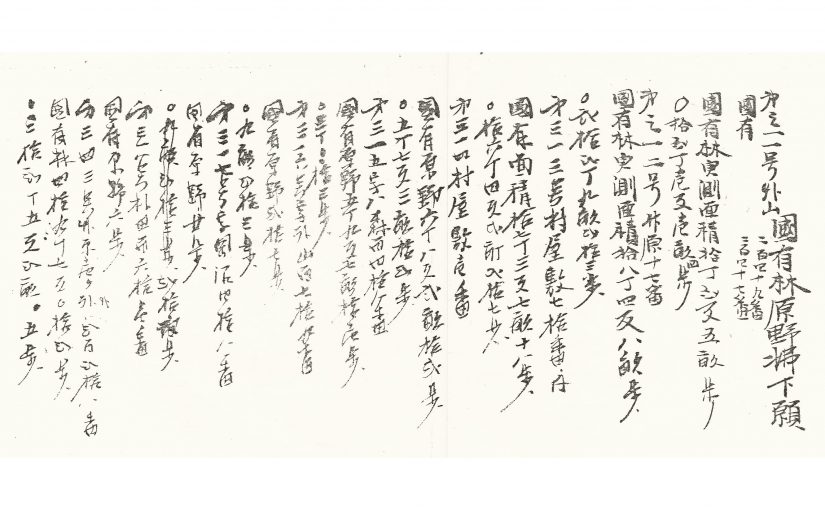

《伊勢講(十六日講) 皇室の氏神である伊勢神宮に参拝するもので、神明社(注1)の講中では享保20年(1735)に伊勢無尽を開き、元文元年(1736)から2名づつの代参を行っており、大木家には詳細な道中記が残っている。》

しかし、石崎先生が作成した「東十二丁目古文書目録」には大木家文書として543件の文書が記されているが、その中に「道中記」に類する名称の文書は見当たらない。「伊勢無尽帳」などの伊勢無尽講関係の文書は多く載っているのだが…。 続きを読む 「東十二丁目誌」註解覚書:伊勢無尽講と伊勢参宮